书法艺术中,临帖是学习传统、汲取精华的必经之路。许多学习者止步于形似,未能深入神髓,更遑论达到“去帖而犹在,出帖既成派”的化境。这一境界意味着脱离字帖后,其精神仍存于笔端;而一旦形成个人风格,又能自成一派,不落窠臼。要实现这一目标,需遵循科学方法,融合悟性与勤勉。以下是关键步骤与心法。

一、精研原帖,由形入神

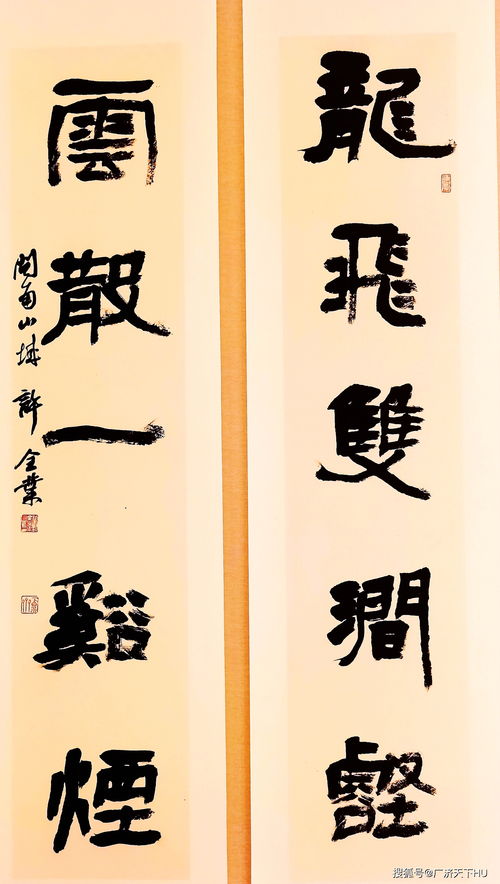

临帖之初,不可急于求成。应选经典法帖(如王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》),反复观察其点画、结构、章法。先求形似,通过摹写与对临,掌握笔法细节。例如,分析起笔的藏露、行笔的提按、收笔的回锋。随着熟练度提升,需转向“意临”,即捕捉原帖的气韵与情感。如临《兰亭序》时,体会其潇洒飘逸;临《祭侄文稿》时,感受其悲愤沉郁。此阶段重在“心手相应”,让字帖的精神内化于心。

二、博采众长,融会贯通

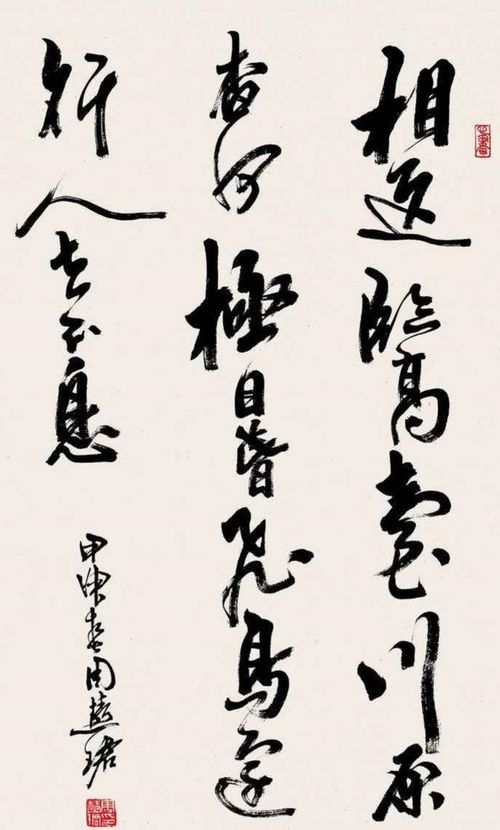

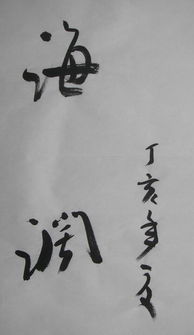

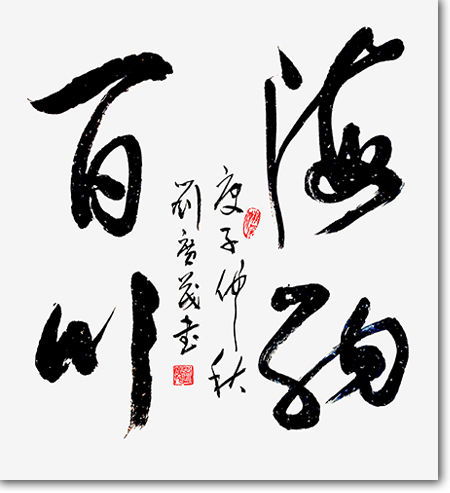

仅守一家易成“书奴”。需广泛涉猎不同书体与流派,如篆书的古朴、隶书的厚重、行草的流动。通过对比临习,理解各家之长:欧体的险峻、柳骨的挺拔、赵体的秀润。在临摹中,可尝试“背临”——脱离字帖凭记忆书写,检验掌握程度。同时,融入自身理解,例如将某家的笔势与另一家的结体相结合,逐步形成初步的个人语言。

三、师古不泥,创新有据

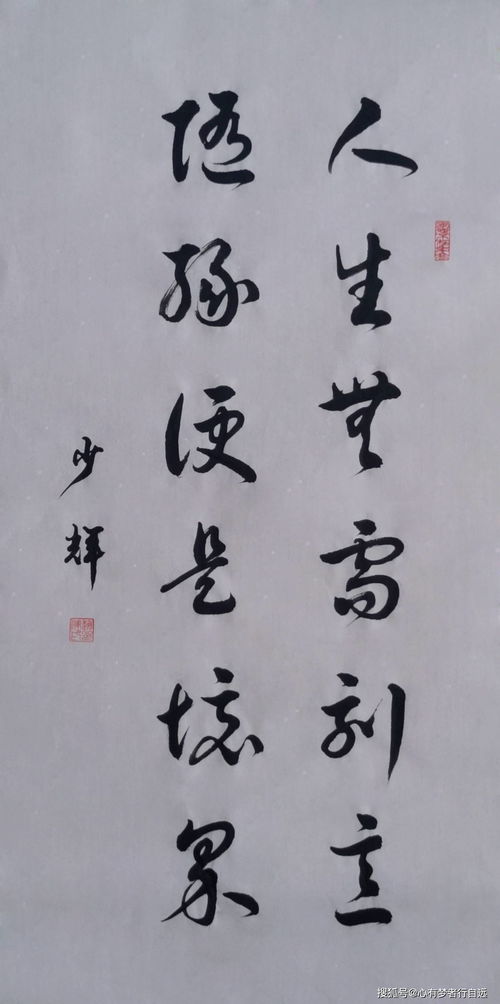

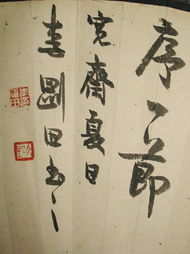

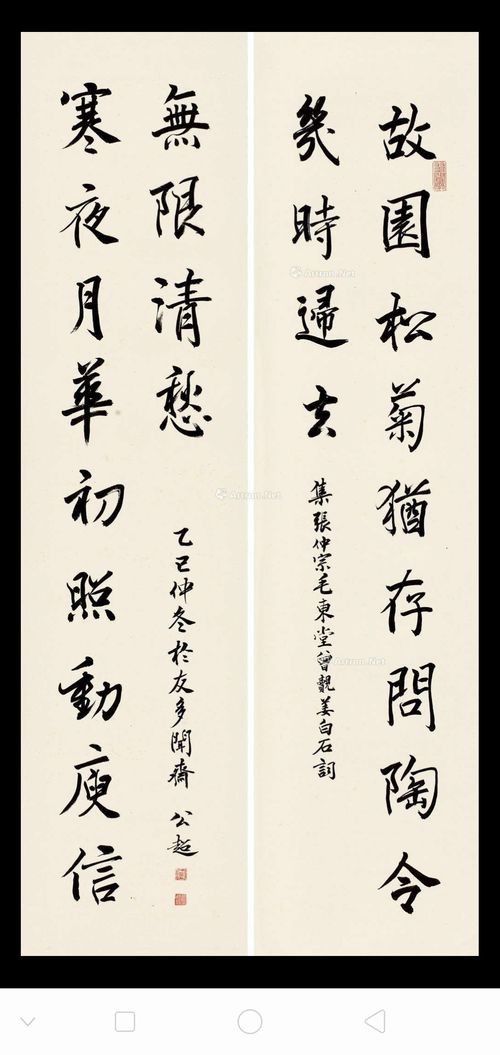

当临帖积累至一定阶段,需“出帖”探索。此时应保持对传统的敬畏,但不受其束缚。可进行“创临”,即以原帖风格书写新内容,或调整章法布局。例如,用颜体笔意写现代诗文,或在楷书中参入行书笔意。关键是在创新中保留传统精髓,如中锋用笔的力度、虚实相生的节奏。这一过程需反复实践,通过作品对比原帖,不断修正。

四、修养心性,道技双修

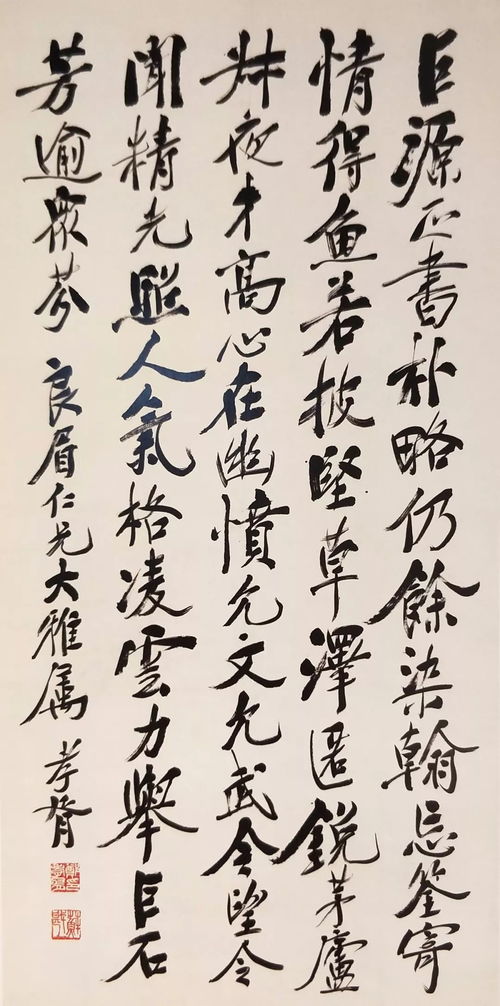

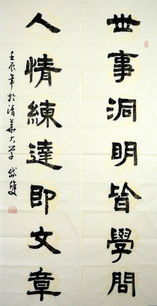

书法至高境界离不开人文修养。古人云:“书为心画。” 需研读国学经典、诗词歌赋,以提升审美与意境。同时,在临创中培养“静气”,做到“意在笔先”。例如,通过冥想或观察自然,领悟“屋漏痕”“锥画沙”等笔法意象。当技术纯熟、心性开阔时,下笔自然流露个性,形成“既成派”的独特风格。

五、持之以恒,知行合一

“去帖而犹在”非一日之功。需制定长期计划,每日坚持临习与创作,并定期复盘。可借助书法社群或名师指导,交流互鉴。记住,临帖是手段而非目的——最终要“忘帖”,让传统化为本能。如黄庭坚所言:“随人作计终后人,自成一家始逼真。” 唯有在传承中突破,方能在书法道路上走出自己的康庄大道。

临帖的终极目标是以古人为师,以己为镜。通过形神兼备的临摹、融汇贯通的博取、守正出新的实践,以及心手双畅的修养,终能抵达“无帖中有帖,有我亦无我”的艺术化境。