在书法圈,“不小心”入展国展常被视为谦辞,但背后实则是作者长期积淀与精心构思的结果。本文将以一件入展作品为例,解析其创作过程,展现书法艺术从立意到成型的完整轨迹。

一、立意与选题:扎根传统,呼应时代

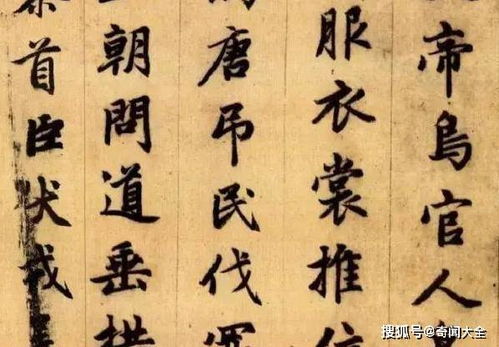

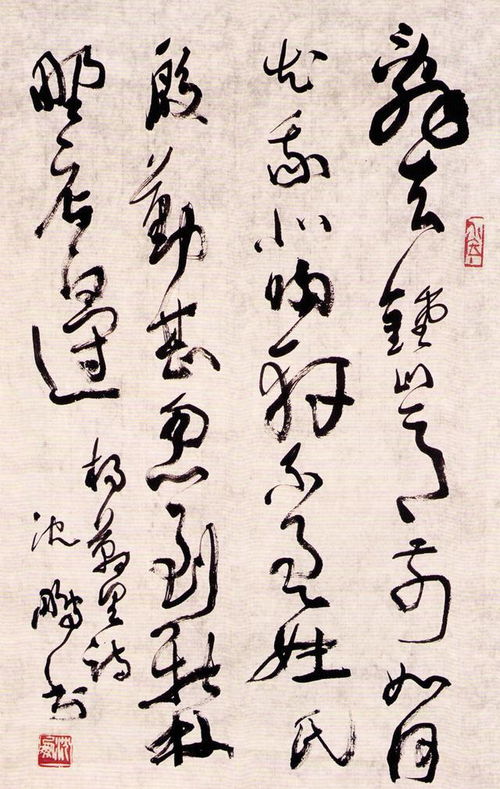

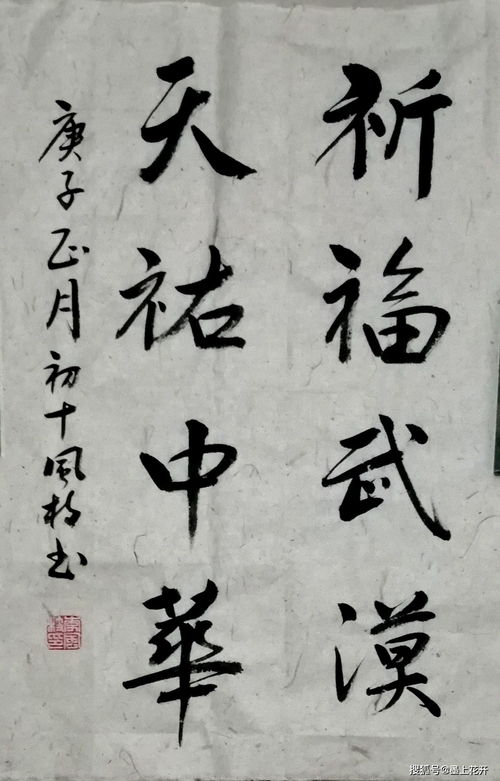

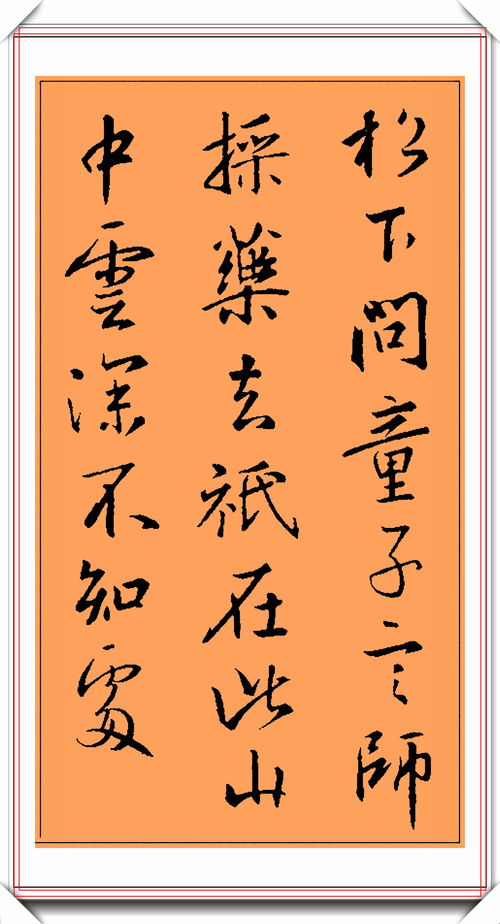

创作始于立意。作者深研历代碑帖,最终选定唐代颜真卿《祭侄文稿》为基调,因其情感充沛、笔法雄浑,契合当代对“笔墨当随时代”的追求。选题上,结合“家国情怀”主题,选取文天祥《正气歌》节选,既传承经典,又彰显时代精神。

二、技法锤炼:融古出新,不拘一格

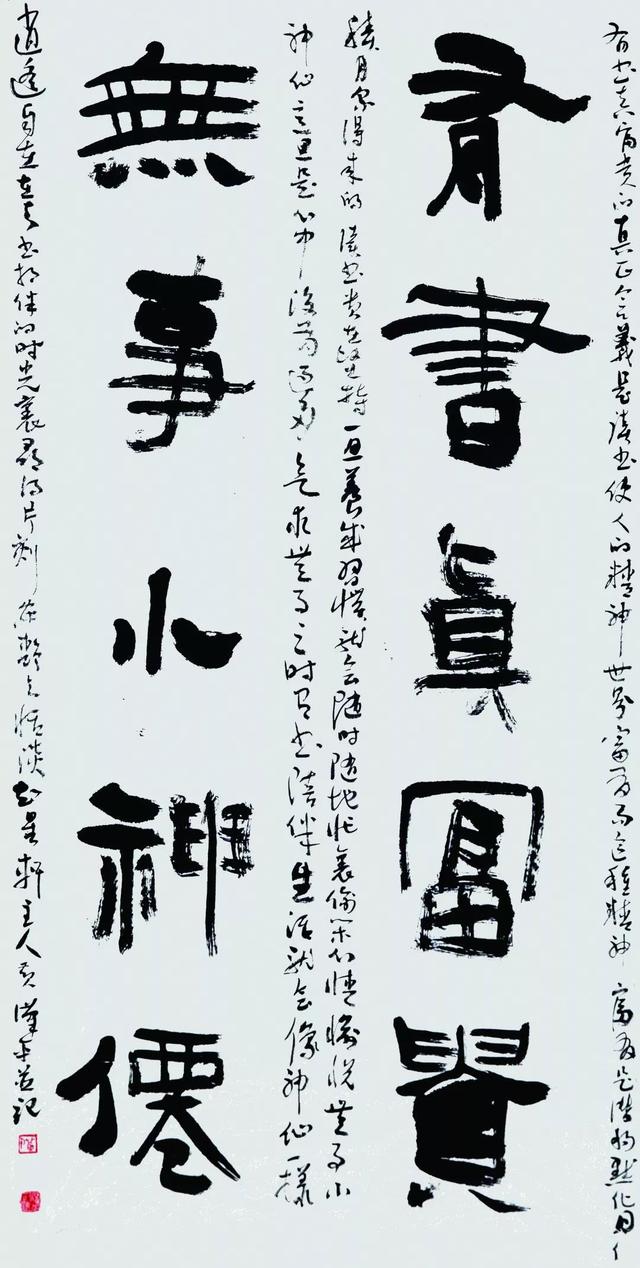

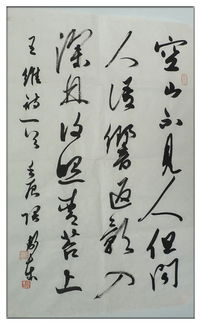

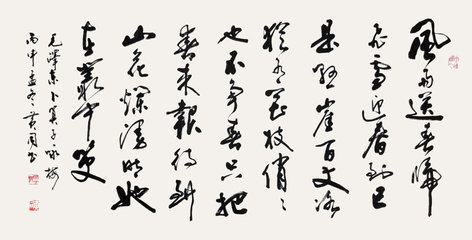

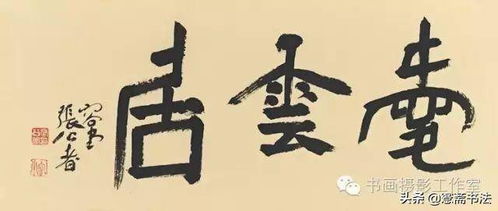

技法上,作者并非简单模仿,而是融合篆隶笔意与行草节奏。用笔以中锋为主,辅以侧锋取势;墨色上,通过枯湿浓淡变化,营造出“干裂秋风,润含春雨”的视觉效果。尤其在章法布局上,打破常规匀称,采用疏密错落、虚实相生的构图,增强作品张力。

三、情感注入:书写即是修心

书法不仅是技艺展现,更是情感载体。创作时,作者反复诵读文本,沉浸于文天祥的凛然气节中,将悲愤与坚毅化为笔端波澜。这种“心手双畅”的状态,让作品超越了形式美,传递出震撼人心的精神力量。

四、细节打磨:精益求精,反复推敲

从初稿到定稿,作品历经十余次修改。例如,对“天地有正气”的“正”字,尝试了隶书的庄重与行书的流动,最终选择后者以体现动态平衡;用印位置也经过多次调整,最终钤于左下角,既稳定布局又不失灵动。

五、机缘与必然:所谓“不小心”的真相

入展看似偶然,实为水到渠成。作者坦言:“每日临池不辍,三年磨一剑。”这件作品背后是千百次练习、对评委审美趋向的敏锐洞察,以及对展览要求的精准把握。所谓“不小心”,不过是厚积薄发的谦逊表达。

书法创作是一场与传统的对话,也是对自我的超越。这件入展作品证明,唯有深植传统、关照当下、倾注真情,方能在笔墨间成就动人篇章。对于书法爱好者而言,每一次“偶然”的成功,都是无数个“必然”的积累。